En 1794, Samuel Ireland, anticuario y editor londinense, regresó enfurecido y frustrado de Stratfordupon-Avon (la ciudad donde había vivido y muerto su adorado Shakespeare) tras enterarse de que un granjero local, para hacer espacio en su ático, había quemado pilas de papeles viejos, incluyendo decenas de amarillentas cartas firmadas por un tal William…

En 1794, Samuel Ireland, anticuario y editor londinense, regresó enfurecido y frustrado de Stratfordupon-Avon (la ciudad donde había vivido y muerto su adorado Shakespeare) tras enterarse de que un granjero local, para hacer espacio en su ático, había quemado pilas de papeles viejos, incluyendo decenas de amarillentas cartas firmadas por un tal William…

Aunque era una típica broma que los lugareños solían hacerle a los aficionados al teatro que visitaban la ciudad el buen Ireland nunca reparó en el engaño: para él, esos campesinos incultos habían arruinado la única oportunidad de su vida de conseguir un documento original firmado por un autor al que idolatraba al punto de obligar a su familia a representar, cada noche, una de sus obras. Su hijo Henry, un adolescente de apenas 18 años, entendió que tenía la oportunidad de lograr la -hasta entonces- esquiva aprobación paterna y produjo su primera falsificación: un contrato firmado por Shakespeare; para justificar la aparición del documento ante su progenitor, inventó una compleja historia sobre un hombre al que había conocido en una taberna que poseía cartas y papeles firmados por Shakespeare, este hombre había aceptado darle uno de esos documentos con la condición de que nunca revelara su nombre ni su dirección.

Samuel solo quedó convencido del hallazgo cuando el Colegio de Heraldos de Londres confirmó la autenticidad del contrato; años después, Henry confesaría que pensaba detenerse allí (“Aseguro al mundo que no tenía ninguna intención de seguir; mi objetivo sólo era darle una alegría a mi progenitor. Con eso estaba satisfecho”) pero el deseo de su padre de obtener más “originales” lo obligó a realizar nuevas falsificaciones, incluyendo una carta de amor de Shakespeare a su esposa Anne Hathaway.

La noticia de que un humilde anticuario poseía documentos inéditos del autor inglés más importante del mundo convirtió la casa de los Ireland en uno de los sitios más visitados de Londres, incluso James Boswell, famoso por su biografía de Samuel Johnson, exclamó al ver las cartas y manuscritos: “Esto viene de la pluma de Shakespeare o la de Dios”.

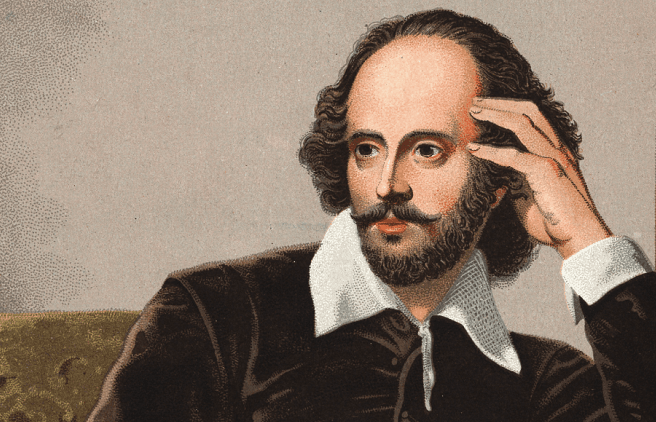

Para que la imagen del dramaturgo coincidiera con la idealizada visión que su padre tenía de él, Henry falsificó una declaración que lo mostraba como miembro de la Iglesia Reformada Protestante (contradiciendo la versión popular que lo señalaba como católico) y reescribió “Rey Lear” quitándole las partes vulgares y sangrientas.

Satisfecho con estos hallazgos que confirmaban todos sus puntos de vista sobre moralidad y religión, el anticuario decidió publicar los documentos en la Nochebuena de 1795 con el título de “Miscellaneous Papers and Legal Instruments under the Hand and Seal of William Shakespeare”, iniciando el comienzo de su tragedia personal porque los periódicos de la época divulgaron la noticia masivamente, haciendo que los críticos más importantes del país se vieran obligados a dar su opinión.

La crítica más dura apareció en el popular Telegraph, que parodio el estilo cacofónico de los documentos en un largo artículo que hizo reír a toda la ciudad:

“Deeree sirree, Wille youe doee meee theee favvourree Ðîññèè wythee meee onn Friddaye nextte, ATTT twoo off theee clockee, eattee choppes muttonne sommee andd poottaattoooeesse Somme”.

Para recuperar la estima del público y darle una lección a los soberbios escritores y críticos que no aceptaban el valor de sus documentos, Samuel convenció al actor John Kemble de producir y protagonizar Vortigern, una de las obras “inéditas” de Shakespeare que su hijo le había entregado (la otra era Henry II) pero Edmund Malone, editor de las obras completas de Shakespeare, frustró sus planes con un largo ensayo donde denunciaba que los Miscellaneus papers eran un “fraude torpe y atrevido… vástago de la ignorancia más consumada y de una audacia sin paralelo”, señalando que las fechas eran incorrectas y el lenguaje usado no pertenecía a la época isabelina (ni a ninguna otra época); lo peor: las firmas que aparecían en las cartas (entre ellas una, donde la reina Isabel llamaba al dramaturgo “mi buen amigo Willie”) no eran ni remotamente parecidas a las que se conservaban en los manuscritos del dramaturgo guardados en los archivos reales.

Para proteger a su padre y desvincularlo definitivamente del engaño, Henry publicó An Authentic Account of the Shakesperian Manuscripts (1796), asumiendo toda la responsabilidad por las falsificaciones: como era menor de edad no fue acusado de ningún delito pero su padre, una vez más, le infligió la peor humillación posible al declarar:

“Mi hijo no tiene la inteligencia necesaria para imitar a Shakespeare. Estos documentos extraordinarios sólo pueden haber sido confeccionados por un genio”.

Samuel murió en 1800, convencido, pese a todas las pruebas, que sus documentos fueron escritos por William Shakespeare; para reivindicar a su padre, Henry publicó en 1805 The Confessions of W H Ireland, una extensa narración donde se hacía único responsable de todo el engaño y luego se exilio en Francia, donde, además de publicar exitosas novelas y sátiras políticas, conoció y se hizo amigo de uno de los admiradores de su “talento”: Napoleón Bonaparte.

Samuel murió en 1800, convencido, pese a todas las pruebas, que sus documentos fueron escritos por William Shakespeare; para reivindicar a su padre, Henry publicó en 1805 The Confessions of W H Ireland, una extensa narración donde se hacía único responsable de todo el engaño y luego se exilio en Francia, donde, además de publicar exitosas novelas y sátiras políticas, conoció y se hizo amigo de uno de los admiradores de su “talento”: Napoleón Bonaparte.

Henry murió el 24 de abril de 1837, a los 55 años, con la satisfacción de haber sido, durante un año, William Shakespeare; en la actualidad, su trabajo sigue fascinando y desconcertando a los especialistas: el archivo real inglés tiene siete ejemplares de Vortigern donde es imposible definir cuál es el texto real y cuáles las copias, una situación que, sin duda, hubiera encantado a Jorge Luis Borges quien escribió El simulacro, la historia de un hombre que, tras el fallecimiento de Evita en 1952, recorre los pueblos con una muñeca de pelo rubio, ofreciendo una réplica del velatorio oficial para todos aquellos que no pueden viajar a Buenos Aires:

“La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían: ‘Mi sentido pésame, General’. Éste, muy compungido, los recibía junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre, como mujer encinta. Alargaba la derecha para estrechar la mano que le tendían y contestaba con entereza y resignación: ‘Era el destino. Se ha hecho todo lo humanamente posible.’ Una alcancía de lata recibía la cuota de dos pesos y a muchos no les bastó venir una sola vez.

¿Qué suerte de hombre (me pregunto) ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un cínico?”.

Fanático, alucinado, impostor o cínico… ¿cuál de todos esos adjetivos puede aplicarse a William Ireland?